कोलकाता : कोलकाता में किए गए एक नए अध्ययन से पता चलता है कि जब प्रदूषण 70 µg m-3 के आसपास पहुंच जाता है, तो पीएम2.5 का विषाक्तता मान अचानक बढ़ जाता है।

पीएम2.5, या 2.5 माइक्रोमीटर या उससे छोटे व्यास वाला कण पदार्थ वायु गुणवत्ता का एक प्रमुख संकेतक है यानि वायु प्रदूषण का महत्वपूर्ण घटक है। यह श्वसन और हृदय सम्बंधी समस्याओं सहित गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा करता है।

भारत सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए कई पहल और नीतिगत उपाय किए हैं और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 2019 में शुरू किया गया राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) नवीनतम है। यह कार्यक्रम भारत के विभिन्न राज्यों के 131 गैर-प्राप्ति शहरों यानि जिन्हें राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक प्राप्त नहीं है, उनके लिए रणनीतियों और कार्य योजनाओं के माध्यम से 2017 के सापेक्ष 2026 तक धूल, धुआं, कालिख और तरल बूंदें यानि पार्टिकुलेट मैटर में 40 प्रतिशत की कमी लाने पर केंद्रित है। कोलकाता को भारत के ऐसे ही शहरों में से एक के रूप में पहचाना गया है।

भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त अनुसंधान संस्थान बोस इंस्टीट्यूट ने कोलकाता के वायुमंडल में वायुमंडलीय एरोसोल की विषाक्तता का अध्ययन किया। इस संस्थान को इस शहर में वायु प्रदूषण को कम करने की दिशा में काम करने के लिए नोडल संस्थान के रूप में कार्य करने और राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय ज्ञान भागीदार के रूप में कार्य करने की जिम्मेदारी दी गई है।

प्रो. अभिजीत चटर्जी और उनके पूर्व पीएचडी छात्र डॉ. अभिनंदन घोष और डॉ. मोनामी दत्ता ने यह भी पता लगाया कि कुल एरोसोल प्रदूषण भार में वृद्धि के साथ विषाक्तता की डिग्री कैसे बदलती है और उन्होंने अल्ट्राफाइन एरोसोल (पीएम 2.5) की ऑक्सीडेटिव क्षमता (ओपी) या प्रतिक्रियाशील ऑक्सीजन प्रजातियों (आरओएस) के निर्माण की क्षमता का अध्ययन किया है जो कणों के सांस लेने के माध्यम से मानव फेफड़ों की कोशिकाओं में प्रवेश करती हैं। प्रतिक्रियाशील ऑक्सीडेटिव प्रजातियों की बढ़ी हुई उपस्थिति मानव कोशिकाओं के प्राकृतिक एंटीऑक्सिडेंट को प्रतिक्रिया करने में असमर्थ बनाती है, जिससे कोशिकाओं में ऑक्सीडेटिव तनाव होता है।

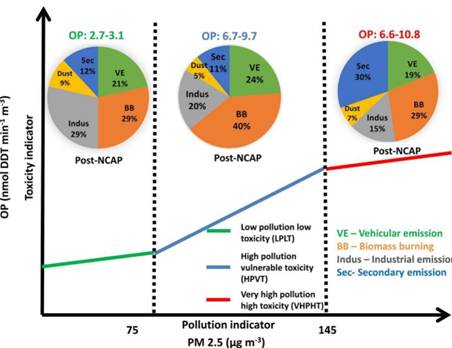

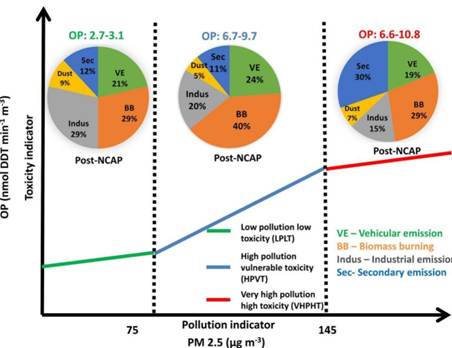

प्रो. चटर्जी के नेतृत्व वाली टीम ने दिखाया है कि पीएम2.5 प्रदूषण भार और इसकी विषाक्तता (ओपी) के बीच एक गैर-रैखिक सम्बंध है। लगभग 70 µg m-3 के पीएम2.5 प्रदूषण भार तक, विषाक्तता में कोई परिवर्तन नहीं आता। पीएम2.5 में वृद्धि के साथ, ओपी मान में उछाल और अचानक वृद्धि दिखाई देती है जब तक कि पीएम2.5 प्रदूषण लगभग 130 µg m-3 पर नहीं पहुंच जाता। पीएम2.5 भार में 130 µg m-3 से अधिक की वृद्धि के साथ, ओपी मान में अधिक परिवर्तन नहीं होता है।

चित्र: कोलकाता में पीएम2.5 और इसकी ऑक्सीडेटिव क्षमता तथा उच्च प्रदूषण भार और विषाक्तता के लिए शामिल विभिन्न स्रोतों के बीच सम्बंध।

टीम ने स्रोत-रिसेप्टर सांख्यिकीय मॉडल (पॉजिटिव मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन) की मदद से पीएम2.5 का स्रोत विभाजन किया है और पाया है कि बायोमास/ठोस अपशिष्ट जलाना पीएम2.5 का मुख्य स्रोत है जो कोलकाता में अल्ट्राफाइन एरोसोल की विषाक्तता को बढ़ा रहा है।

उन्होंने यह भी देखा है कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) सड़क की धूल, निर्माण/विध्वंस धूल, वाहनों से निकलने वाला धुआं, औद्योगिक उत्सर्जन आदि जैसे विभिन्न वायु प्रदूषण स्रोतों को कम करने और रोकने में प्रभावी रहा है। हालांकि, बायोमास/ठोस अपशिष्ट जलाने को अच्छे नियंत्रण में नहीं रखा जा सका। इस विशेष स्रोत से निकलने वाले कण विषाक्तता को बढ़ा रहे हैं।

अध्ययन ने इस शहर के लिए पीएम2.5 का “विषाक्तता मानक” पेश किया है और इसका मान लगभग 70 µg m-3 है। इसका मतलब है कि पीएम 2.5 प्रदूषण को 70 µg m-3 की इस सीमा के भीतर रखने के लिए नीतियां, रणनीतियाँ और नियंत्रण उपाय किए जाने चाहिए, क्योंकि एक बार जब पीएम 2.5 लोड इस मान से अधिक हो जाता है, तो विषाक्तता (ओपी) तेजी से बढ़ने लगती है और नियंत्रण से बाहर हो जाती है।

साइंस ऑफ़ द टोटल एनवायरनमेंट नामक पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन ने कोलकाता में शहरी स्थानीय निकायों को कार्रवाई करने, बायोमास/कचरा जलाने पर सख्त निगरानी करने के साथ-साथ कठोर कार्रवाई करने में मदद की है। यह पिछली सर्दियों (नवंबर 2024-फरवरी 2025) में कोलकाता की वायु गुणवत्ता में परिलक्षित हुआ है।